この記事はこんな方にオススメ!

・レース内容を分析したい

・次走の狙い馬を見つけたい

・競馬予想を本気で極めたい

レース概要

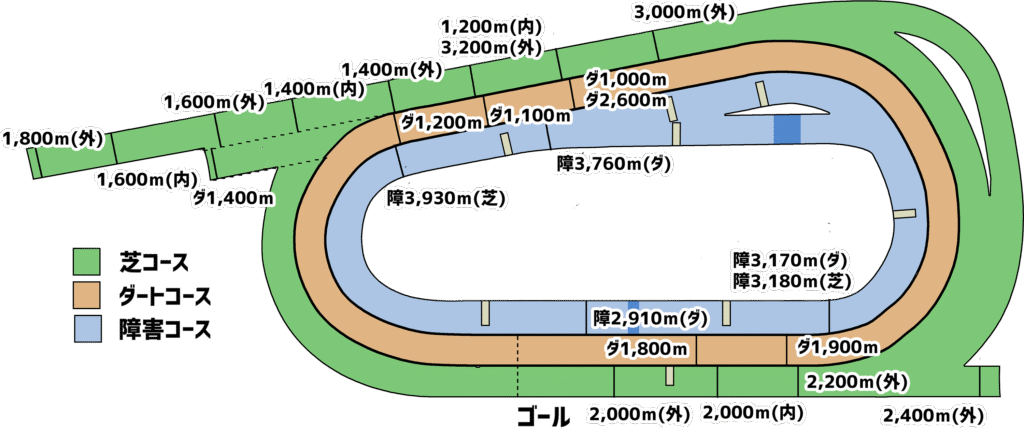

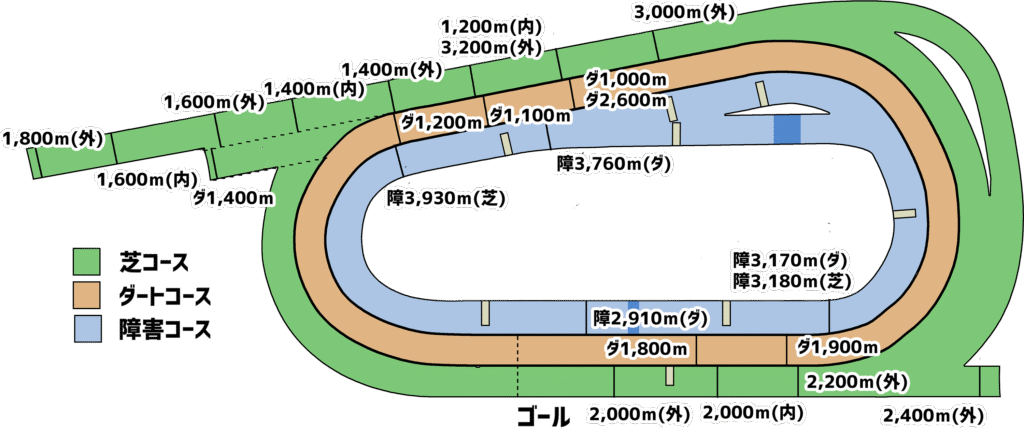

天皇賞(春)は、京都芝3200mで行われる長距離GⅠ。真のスタミナと総合力が試される伝統の一戦です。

数々の名馬たちが世代を超えてしのぎを削ってきました。今年も“最強のステイヤー”の座を懸けた熱戦が繰り広げられました。

レース展開

内枠から好スタートを決めたジャンカズマが先頭に立ち、1000m通過タイムは60秒7。これは過去と比較して遅く、いわゆる「スローペース」と言える内容でした。

そんな中、向正面でマイネルエンペラーが早めに動き出し、スローだった流れに一石を投じるようにして先頭へ。特筆すべきはそのタイミングで記録されたラップ、10F目が11秒8という数字です。これはこのレースでは珍しく、明確にペースが上がったことを示しています。

直線では好位から仕掛けていたマイネルエンペラーとサンライズアース、そこにショウナンラプンタが並んで行きました。それを外から勢いよくかわして行ったのが、ヘデントールとビザンチンドリームの二頭。

一瞬のうちに集団を抜き去り、一気に二頭のマッチレースへ、最後はわずか“アタマ差”でヘデントールが競り勝ちました。走破タイムは3分14秒0で、これは歴代4位の好タイムです。

長距離戦だからこそ”クレバー”に

長距離レースには、独特の駆け引きがあります。序盤から仕掛けが少なく、後半にかけてじわじわと動きが出る中で、どこで力を使い、どこで我慢するか。その判断一つで勝敗が決まることも少なくありません。

今回は、マイネルエンペラーと丹内騎手の積極的な仕掛けによって、全体のリズムが一気に変化。こうした流れの中で、つられて動いた馬も少なくなかったはずです。

そんな中、直線に向くまで動かなかったレーン騎手(ヘデントール)とシュタルケ騎手(ビザンチンドリーム)のクレバーな立ち回りは見事でした。

コーナーでは焦らず、馬のリズムを守り、レースが動いた後に、確かな脚で応える。

直線に入ってから一気に末脚を爆発させた姿は、まさに「ここぞ」という勝負所を見極めていたからこそ実現できたものでした。

「火の如く」レースを動かす者がいれば、「林の如く」じっと静かに好機を待つ者もいる。今回の1着・2着馬はまさに後者であり、勝負を急がず力を温存し、直線にすべてをかけるという競馬がしっかりと結果に結びつきました。

もちろん、レースの中では必ずしも理想通りの展開になるとは限らず、馬の手応えや位置取りによって「動かざるを得ない」場面もあります。それでも今回に関しては、あらゆる状況を冷静に見極め、馬の力を最大限に引き出す判断をした騎手と、それに応えた馬のコンビネーションが光っていました。

長距離戦の魅力は、こうした“静の駆け引き”にもあります。タイムや順位だけでは測れない、内に秘めた頭脳戦。その奥深さを感じさせる、見応えのあるレースでした。

上位馬の評価

1着 ヘデントール

ラスト2Fは11.8-11.7という加速ラップ、長距離戦でこのような“加速ラップ”を踏める馬は多くありません。

前が止まるのではなく、自らスピードを上げて差し切る。これは純粋なトップスピードに加え、それを持続できる強さがあってこそできる芸当です。

この特徴は、彼のキャリアの中でも繰り返し見られてきたものです。単なる一発ではなく、地力としての「持続力×瞬発力」を兼ね備えている点は、非常に大きなアドバンテージだと言えるでしょう。

母コルコバードは2400m戦で勝利経験があり、スタミナに優れています。父の持続力をより長く発揮できる形となり、レースのラストにもう一段ギアを入れられるのは、こうした血統背景によるものも大きいです。

また注目すべきは、長距離適性だけでなく「中距離でも対応できるスピード能力」も見せている点です。ラップ推移やこれまでの実績から見ても、ただのスタミナ型にとどまらず、位置取りや展開によって自在に対応できるタイプであることがわかります。

これからステイヤー路線を牽引していく存在になることは間違いありませんが、中距離戦線でも十分にチャンスがあるはずです。芝2400mを超えるようなレースはもちろん、瞬発力が問われる2000m〜2200mあたりでも、条件が合えば互角以上の競馬ができるでしょう。

このレースを機に、本格化の兆しを見せたヘデントール。多くの可能性を感じさせる1勝となりました。

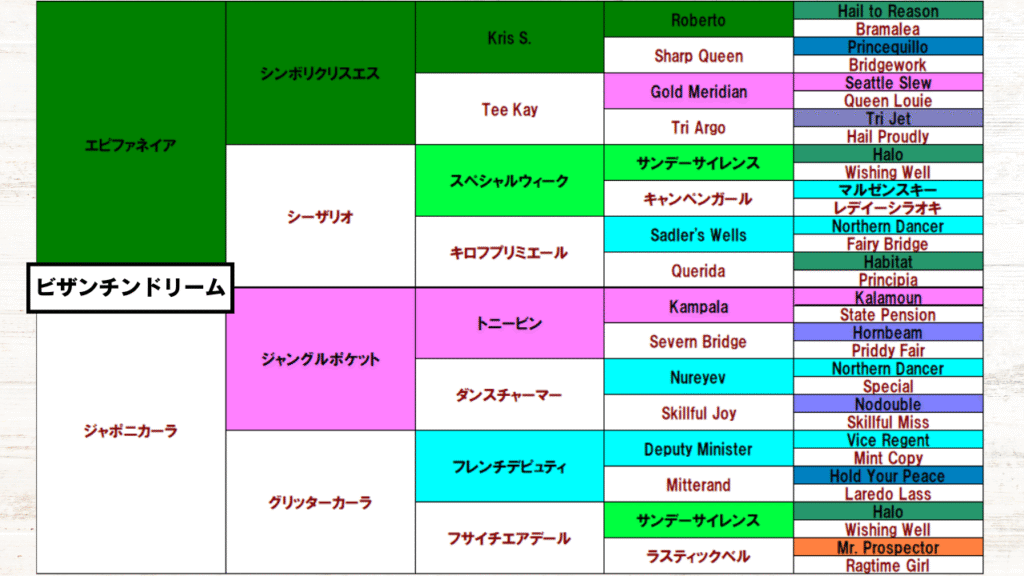

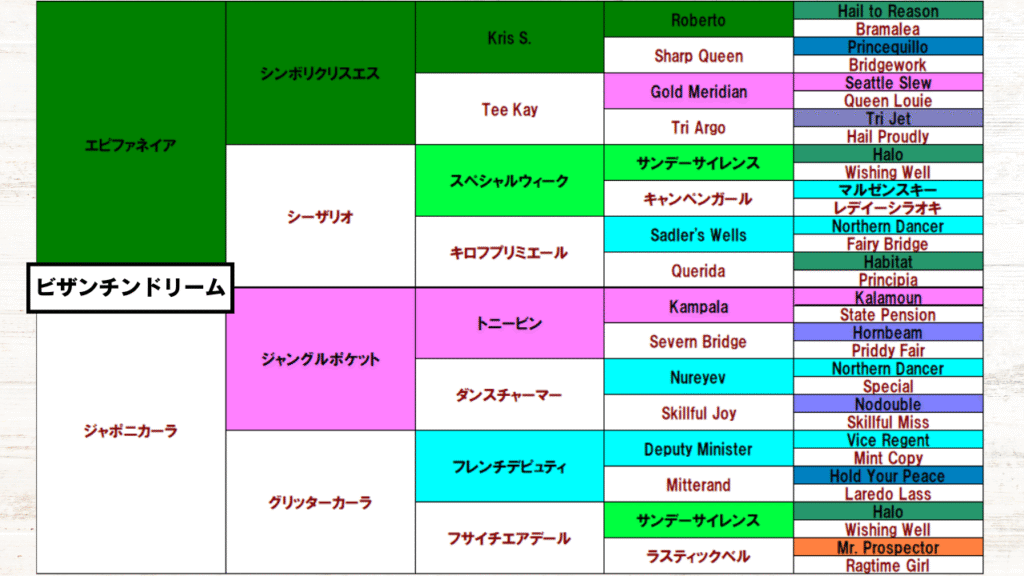

2着 ビザンチンドリーム

勝ち馬に劣らぬ素晴らしい走りを見せてくれました。昨年の秋以降、レースを重ねるごとに着実な成長を感じさせており、今回もその強さを再確認する一戦となりました。

レース後、鞍上のシュタルケ騎手は「最初もう少し流れてくれれば良かったです。後ろでためていいリズムでリラックスして運ぶことができました」とコメント。スローペースの中で無理に動かずリズムを崩さない騎乗は、まさにこの馬の持ち味をしっかりと引き出すものだったと言えます。

直線ではしっかりとした脚を使い、鋭く伸びてきたものの最後はわずかに届かず。それでも、その走りには非の打ちどころがなく、「これで勝てないのはもう事故に近い」と思わされるほど。勝ち馬ヘデントールがそれだけ強かった、というのが率直なところです。

父は菊花賞とジャパンカップを制したエピファネイア、母父にはダービー馬ジャングルポケット。ともに爆発力を兼ね備えた名馬であり、すべてが噛み合ったときにとてつもないパフォーマンスを見せています。

逆に、惜しくも勝ちを逃す場面もあるという難しさも彼らの特徴です。ビザンチンドリームも、そんな“爆発力”を受け継いでいるかもしれません。

それだけに、この馬が持つポテンシャルはまだまだ奥に可能性を秘めています。すべての条件がぴたりと噛み合ったとき、これまで以上の圧巻の走りが見られるかもしれません。

その瞬間を信じて、これからも追いかけていきたい一頭です。

3着 ショウナンラプンタ

前走と比べて、今回はより「前を意識した」立ち回りが印象的でした。

騎乗した武豊騎手はレース後、「直線に向いてリードを取りたかったのですが、そこまでのキレがありませんでした」と語っています。この言葉が示す通り、ショウナンラプンタは瞬発力勝負に強いタイプではありません。

それだけに、直線で決め手勝負に持ち込まれる前に、自ら仕掛けて主導権を握るようなコーナーでの立ち回りは非常に理にかなったものでした。結果的には、ヘデントールとビザンチンドリームという強烈な末脚を持つ2頭に交わされてしまいましたが、もし直線まで控える競馬を選んでいたとすれば、掲示板に届かなかった可能性もあります。

この「攻めの判断」ができた背景には、前走から手綱を任されている武豊騎手の存在も大きいでしょう。連続騎乗だからこそ、その強みを生かす競馬ができたことは大きな収穫です。

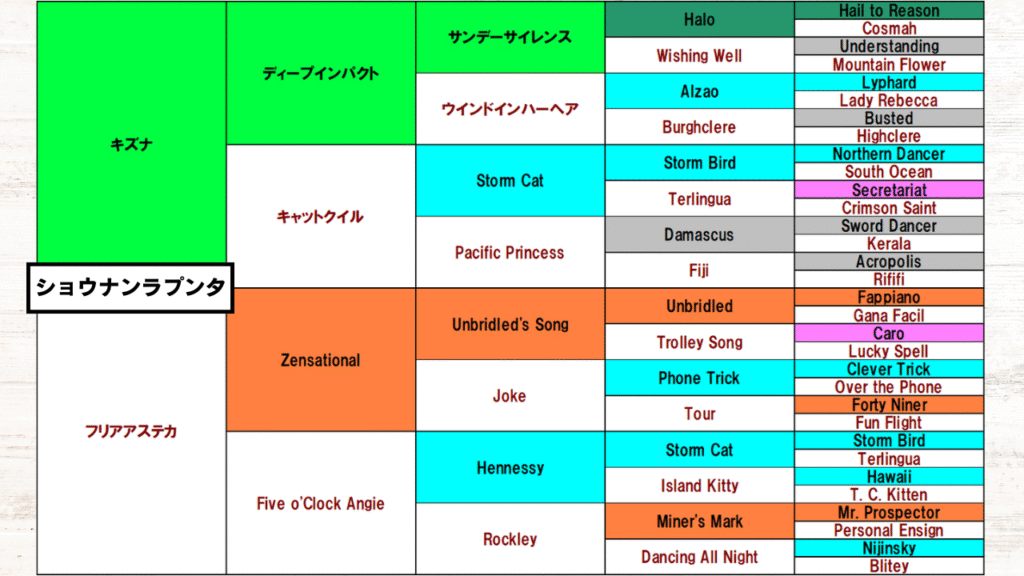

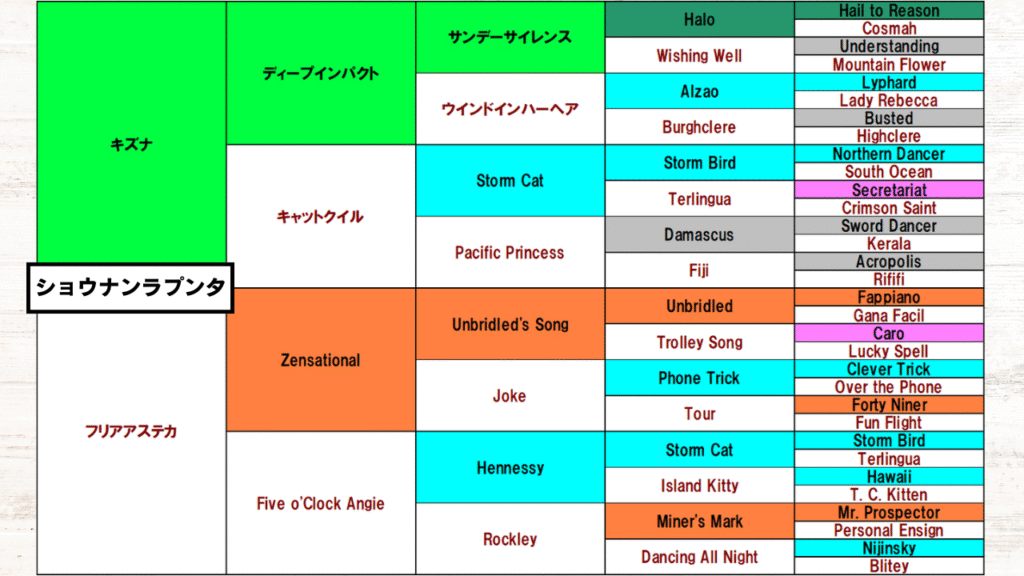

ショウナンラプンタは、ストームキャット3×4というクロスを持っており、これが生むパワーと持続性は、中盤以降にペースが厳しくなるようなレースで後押しになりました。今回のようなタフな流れこそが、この馬の持ち味を引き出す絶好の展開だったのかもしれません。

とはいえ今回の3着は、「展開が味方した」というだけでは片付けられない、確かな前進の手応えを感じさせる内容でした。これからも流れ次第で上位争いに食い込む力は十分。そして、条件が揃えばタイトルを狙えるだけの器であることも、今回のレースで示すことができたのではないでしょうか。

池添騎手「遊んで走っています。」

展開の鍵を握る一頭として注目されていたサンライズアースは、最終的に4着という結果に落ち着きました。今回は逃げの形を取らず、道中は決して楽な展開ではありませんでした。

それでも、向正面から早めにスパートをかけ、先頭に取り付く動きを見せたことは評価されるべきポイントです。「自分の競馬をやった結果」として、負けて強しの次につながる走りだったように思います。

気になったのは、道中で池添騎手の手がずっと動いていたこと。本人もレース後に「ほど良いハミのかかり具合があればいいのですが、遊んで走っています」と語っており、集中力に課題を残す場面があったことがうかがえます。

それにしても、「遊びながら走って4着に来る」というのは、並の馬ではできません。馬が本気を出し切っていない中で、これだけのパフォーマンスを発揮できるというのは”規格外”では?…

血統面でも牝系からは、古馬になってG1を制した名馬のシュヴァルグランやヴィルシーナといった名のある馬が出ており、完成がまだ先であっても不思議はありません。

今はまだ途上であることを前提に、集中力が増して本格化してくれば、間違いなくビッグタイトルに手が届く存在になるはずです。

次走狙い馬(ドーベル印)

5着 マイネルエンペラー

向正面から積極的にポジションを押し上げて、展開に影響を与えました。サンライズアースも動いたことで、息を入れる暇のない厳しい展開となり、先行した馬にとってはかなりタフな条件でしたが、それでも最後まで粘りを見せて掲示板に食い込んだのは立派と言える内容でした。

血統的に「いかにもステイヤー」といったタイプではありません。どちらかと言えば中距離寄りのバランスを持ち、機動力を発揮するタイプです。未知のカテゴリーで今回のように“主導権を握る姿勢”を見せられたことは、実力だけでなく戦術的な柔軟性も感じさせてくれました。

初の長距離挑戦、そして初のG1挑戦という条件の中で、相手関係を考えても掲示板に入ったことは素直に評価して良いでしょう。

前走の日経賞で念願の重賞タイトルを手にしたばかり。ステップアップの途上でこれだけの結果を残せるということは、今後のさらなるタイトル獲得も十分視野に入ってきます。

相手に“圧をかける”ことができるのは、マイネルエンペラーの今後の強みにもでき、相手の得意な形にさせない力があることを今回改めて示してくれました。

次走以降、どのような形でその強さを表現してくれるのか、引き続き注目していきたいところです。

まとめ

今回のレースは、1着〜4着までを4歳馬で占め、今後のステイヤー路線における主役交代を強く感じさせる結果でした。

特に、長距離戦において重要とされる「我慢の効く脚・持続力・仕掛けの判断力」といった要素を、若い世代が高いレベルで発揮したことは非常に大きな意味を持ちます。

また、今回不在だったアーバンシックの存在も忘れてはなりません。すでにG1を制した実績のある実力馬がここに加われば、さらにハイレベルな戦いが期待されます。

世代交代の波が訪れる一方で、これまでの実績馬たちも黙ってはいないはず。この先、ベテラン勢と新興勢力が火花を散らすシーンは、きっと多くのファンの心を熱くしてくれることでしょう。今後のG1戦線の楽しみが増える、素晴らしいレースでした!

最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント